[短編小説] 招かれざる客のワルツ

・全部で17,000文字、読了時間の目安は30分、この記事で完結してます。

・一部、作者の実体験をもとに、想像を広げて書きました。書いた理由はこちらの日記(月曜日)に。

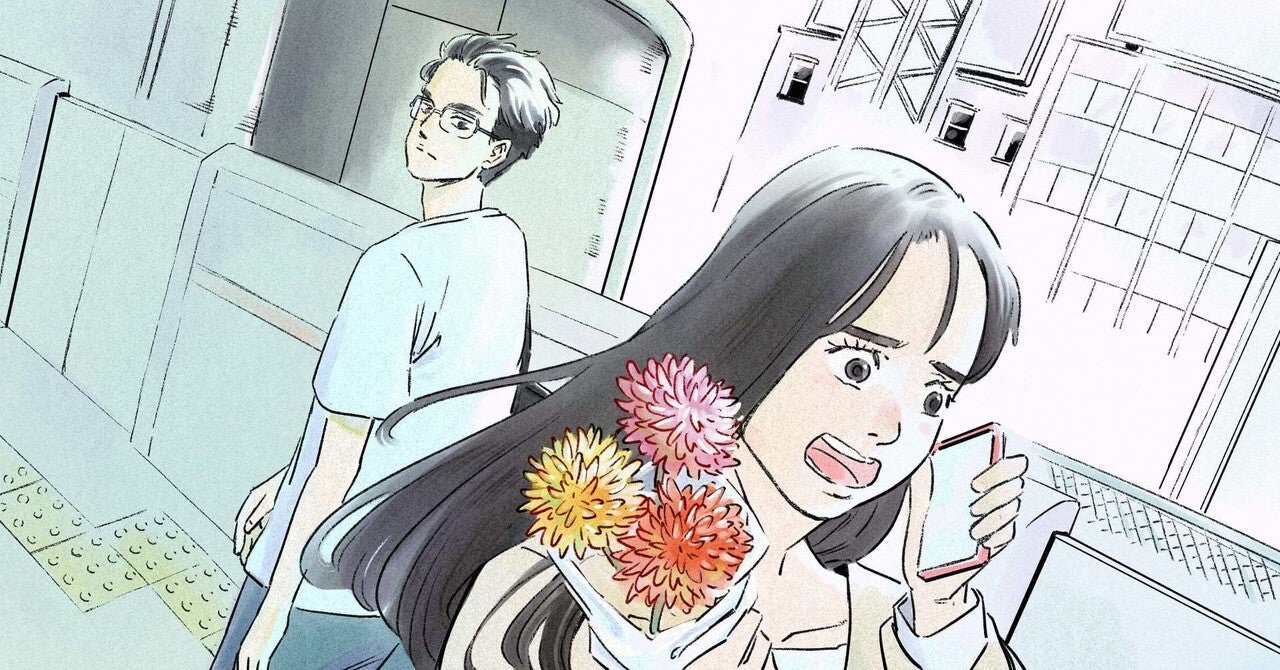

・表紙&挿入イラストは、惑丸徳俊さん(Twitter)です。

0. prologue

愛を誓おうとする花嫁を、招かれざる客が連れ去る映画がある。

教会に「ちょっと待ったあ!」を響き渡らせながら駆け寄り、呆然とする新郎を横目に、二人は愛の逃避行を遂げる。

これをロマンチストの話とするか、絶世のアホの話とするかは自由だ。結婚式場で働く俺ならば、迷いなく間違いなく、絶世のアホと断言する。

なによりロマンチックを完膚なきまでにブチ壊す、金銭の問題がある。

新郎の許可なく花嫁を連れ去った場合、法律上「婚姻の予約を不当に破棄した」とみなされ、新郎は逃避行した二人ともに慰謝料を請求できる。挙式費用も容赦なく乗っかる。

家族親戚友人あたりとはたぶん絶縁されるだろうから、二人でコツコツ働き願いましては四桁万円近い金を返すしかない。

こんな未来を、相手が取り押さえられるまでのコンマ数秒で予想し、腹をくくってその手を取れる人間がどれだけいるだろう。プライベートヘリで迎えにきてくれた場合にかぎり心配は無用だ。ヘリを売ればいい。

映画で逃避行を遂げた二人ですら、ラストシーンではやがて放心したような表情を浮かべて不穏に終わる。

結婚しても人生は続くし、燃えるような衝動はいつか色褪せる。

だから結婚式場への乱入だけは、やめておけ。

昼間に婚約者と茶の席でも設け、頭を床にこすりつけるなどで直談判し、シンプルに殴り合いでもした方がよっぽどましだ。

そう思って、いたのに。

5月24日、お日柄もよい昼下がり。

結婚式へ乱入してきた招かれざる客を、俺は呆然と見つめていた。

彼女の名前は、丹波 ハナ(たんば はな)。

花嫁と招待客が連れ立って披露宴会場へと移動する絶妙のタイミングで。はかったように姿を現し、彼女は叫んだ。

「ねえ。わたしのこと、おぼえてる?」

花嫁は一瞬、時が止まったような表情をする。

つやつやしたコーラルピンクのリップを塗った唇が、震えながら開いていく。

「う、うそ……あなた、まさか。どうしてここが……」

花嫁より少し前を歩いていた新郎は、一拍遅れて状況に気がつく。彼が動くよりも早く、ハナは駆け出して、花嫁に詰め寄った。

俺の声が届く前に。

どよめく列席者の視線を、置き去りにして。

招かれざる客は手を伸ばす。

二人とも十数分後には、涙と枯れた声でひどい顔をしていて。

招かれざる客の乱入を許したのは、俺の長い式場スタッフ人生の中でも一回だけだ。この一回に出くわしたすべての人間の、鮮烈な記憶として残り続ける一日になった。

ちょうど五年が経った今日だから。

思い出してみようと思う。

1. One Call Away

「そちらの会場で、天川 緋沙子(あまかわ ひさこ)という人が挙式すると思うんです。日にちを教えてください」

朝8時、駅のホームにて。

勤務先に向かう列車を待っていた芳澤 葉平(よしざわ ようへい)は、顔をあげる。

耳へ飛び込んできた、話し声の主が気になった。

あたりを見回してみると、列に並びながら電話をしている女性が目に留まった。

陽光に透ける、サテン地みたいな長い黒髪。

華奢な身体を細いヒールで支えているが、一本芯が通ったようにしゃんと背筋を伸ばしている。

片手に携えているのは、おそらく駅前の花屋で買ったであろうダリアの花。

すべてが、強烈に美しかった。

「……いえ、親族ではありません。招待もされていません。でも、どうしてもお祝いに行きたいんです」

それだけに、強烈に不穏な通話内容が際立った。

「花嫁さんに、私の名前を出して尋ねてみてください。お願いしますっ」

「それはたぶん無理だ」

彼女の必死さにつられて、葉平は思わず声に出してしまう。

はっとして口をつぐんだが、もう遅い。

並んでいるほかの客とほぼ同時に、彼女が振り返る。彼女はポカンとしたあと、盗み聞きされていたことに気がついたのか目を厳しく細めた。

カツカツとヒールを鳴らし、列を抜けて去っていく。

その激しい剣幕から、葉平の予想どおり、彼女は挙式の情報を聞き出せなかったようだ。

一方的な通話を聞いているだけでも、新郎の浮気相手か、執着や妄想にとらわれているのは明確だ。

あんな女を相手にしないといけない結婚式場はかわいそうだな。

ホームへ滑り込んできた電車のドアが開くのを待ちながら、葉平は「どうか自分が勤務している式場ではないように」と、ささやかな祈りを込めた。

2. Blue morning, and blues

「あっ、先輩!聞いてくださいよぉ。さっき変な電話があって、親族でも招待客でもないのに挙式の日程を教えろってしつこくてぇ」

早番だった後輩が泣きついてくる。

長電話の相手をして、清掃やオープン準備がまったく終わっていないと慌てふためいているのだが、愕然とする葉平の耳にはなにも入ってこない。

「……よりにもよって、俺んとこかよ」

「えっ?」

「いやなんでもない。それでお前、まさかとは思うが教えてないだろうな」

「お、教えてませんよぉ。あきらかに様子おかしかったし」

葉平はひとまず、ホッとする。

ブライダル業界において、招かれざる客からの連絡というのは、実はそれほどめずらしいことではない。

「花嫁に名前を伝えてもらえればわかる」と言われ、経験の浅い式場スタッフがその通りにしたところ、彼女は新郎の浮気相手だった。花嫁に自分の存在を知らしめることが目的だったらしく、こじれにこじれたことがある。

つい最近も、こんなニュースがあった。

人気男性アイドルと一般女性が、一流ホテルで豪華に挙式をする予定だったが、快く思わないファンたちが式の日程を特定して詰めかけたため、直前で中止になった。挙式費用は2000万円をゆうに越えたと聞くから、いたたまれない。

だから式場スタッフは、いかなる場合も新郎新婦の個人情報や挙式日程を教えてはならないし、連絡も取り次がない。

葉平はあらためて、身に迫っていたリスクを思い、身震いする。

「また同じような電話かかってきたら、すぐ俺にまわせ。それより、とっとと掃除終わらせるぞ」

「せ、先輩ぃ」

「泣くな。抱きつくな。鬱陶しい」

新卒からここで勤務して6年目、式場スタッフとして神経質なほど地道に仕事をやってきて、ようやくマネージャーに昇格した。

こんなところでヤバい女の乱入を許すなんて大失態を犯せば、積み上げてきたすべてがムダになる。

「あっ、先輩。昼休憩は集合ですよ!みんなでテレビの録画を観ましょう」

「は?なんで……」

ロッカーから制服を取り出しながら、葉平は「あ」と声を漏らした。

「そうか、昨日放送されたのか」

「はいっ」

「なんでそんな嬉しそうなんだよ」

「えーっ!嬉しくないんですかぁ?ゴールデンの超人気バラエティ番組に映るんですよ!自分、もう家族で10回は観ました」

「嬉しくねえよ。なんで俺らがツラさらさなきゃなんねえんだ。広報スタッフだけで対応しろっつーの」

葉平は舌打ちする。

この結婚式場は、郊外の町にある深い森を背にするように建てられている。大正時代に町を訪れたイギリス人の豪族夫婦が、美しい森をいたく気に入り、別荘として造った洋館だ。

庭園には優雅なダリアの花が咲き誇り、遺族の意向で洋館は結婚式場として地域に親しまれながら活用されている。十数年前には文化財として指定された。

御伽話の舞台になりそうな佇まいが人気を博し、しばしば映画やドラマの撮影地にも選ばれている。

葉平もこのロケーションに憧れ、勤務希望を出したのだった。

「やっぱテレビに出ると挙式数も売上も段違いだし、上も総出で協力したいんじゃないですかぁ。ってか先輩、ホントに観てないんですね。ウケる」

「はあ……気が乗らねえ。ただでさえ忙しいってのに、これでまた撮影が増えたらどうすんだ」

「先輩、先輩」

「あぁ?」

「えいっ」

後輩の声に振り向くやいなや、人差し指が葉平の眉間に当てられ、伸ばすように擦られる。

「このシワ!また撮影でしつこくリテイクくらっちゃいますよぉ」

「もう絶対に出ねえからな」

一層、シワが深くなった。

3.Lights! Camera! Action!

「うっわあ、見てください!窓から見える、庭一面の白いダリア!春なのに、降り積もった雪の上に立っているみたいです。ちなみにダリアには『華麗』『優雅』っていうピッタリの花言葉だけじゃなく、もうひとつあるのを知っていますか?」

知らねえ。

「そ、れ、は『裏切り』!ナポレオンの妻・ジョゼフィーヌに由来します。彼女はダリアを心底愛し、自分の庭園で独占して育てていました。うらやましがった貴族が侍女をそそのかし、ダリアを盗んでしまった。主君を裏切ってしまうほど美しい罪……みなさん、これって恋愛にも例えられると思いません?」

思わねえ。

「来月から僕が主演するドラマも、ダリアをモチーフにしているんです!高級焼肉屋で逢瀬を重ねる二人は、身を焦がす恋に落ち、友人による50回もの裏切りを耐え、ついに結ばれる。その愛を誓う舞台が!この!洋館なんです!」

興味ねえ。

「大正時代に訪れたイギリス人夫婦がこの森をいたく気に入り、別荘として建てたのがはじまりだと言われています」

録画された番組が、休憩室のテレビに映る。それを葉平は、にらみつけるようにして眺めていた。

番組ではうまく編集されているが、リポーターの彼は「いたく気に入り」を「いたいたしく気に入り」と何度も間違え、カンペが太陽で反射して見えないとか言って、さんざんリテイクをくらっていた。

この洋館で撮影があったのは、ちょうど一ヶ月前。

葉平は眩しすぎる日差しでくらくらしながら、終始いらだっていたことを覚えている。

顔にだけは、式場スタッフらしく微笑みをはりつけた。笑顔は筋肉だ。顎関節から大頬骨筋を引き上げる。上瞼に繋げるよう強く意識する。

そうでなければ、目の前の女たちを、よからぬ言葉で一掃してしまいそうだった。

「きゃあーっ!YAMATO、こっち向いてえ」

「やばい、首筋見えてるっ、血管浮き出てるよお、尊いよお」

「ひっ、あっ、うう、しゅき……」

「顔面が良すぎる」

彼女たちはカメラ、サイン色紙、ウチワを思い思いに持ち、団子みたいにぎゅうぎゅう押しあっている。奇妙な村の祭りを見せられているようだ。

お目当ては、ドラマの宣伝も兼ねて式場の取材にやってきた男性アイドル・YAMATO。控えめに言っても、超大人気の。

式場スタッフですら彼がくることを知らされていなかったのに、いったいどこから聞きつけたのだろう。ファンの情報収集能力はおそろしい。

「スタッフさーん!ちょっと顔が怖いんで、スマイルくださーい!」

飛んできたディレクターの声に、葉平の口角がぴくりとひきつる。ここはハンバーガー屋ではない。

「顔は笑ってんのに、眉間にシワよってるから怖いんですよぉ」

隣にいた後輩が、こそっと耳打ちする。

「んなこといったって、こんなクソ面倒くさい警備しながら取材対応なんて、まともにできるわけ……あっ、オイ!そこ!入らないでください!」

ディレクターが張ったロープを踏み越え、少しでもYAMATOに近づこうとするファンを呼び止める。式場スタッフというより、コンサートの最前列でもみくちゃになって観客を止める警備員だ。

「だけどまさか、YAMATOが来るなんてなあ」

葉平は後輩にだけ聞こえるように、小さくつぶやく。

「びっくりしました。すんごい爽やかな笑顔ですねえ」

「自分の結婚式がファンのせいでパアになったってのに、わざわざ式場まで来て、ファンサービスして、ドラマで新郎役演じるって……メンタル強すぎるだろ」

「さっきお手洗いで泣いてましたよ」

「マジか」

「一人だったから、声かけてサインもらっちゃいました。ラッキー」

「お前のメンタルの方が怖いわ」

4. Silent score

ディレクター、カメラマン、YAMATOと並んでサロンへ移動する。洋館の応接室を使った、プランナーとの打ち合わせスペースだ。

「アンティークのインテリアが素敵で、気分もあがっちゃいますねえ。座っただけでも、ここで挙式したい!ってうっとりしちゃいそうです」

ぺらぺらと喋りながらYAMATOは、一組の男女が座っている席へと歩みよる。

「お二人も挙式のお打ち合わせですか?」

「ええ。来月の式なので、細かい演出などを確認しに」

お腹のあたりが40代らしくベルトの上に乗っかっているが、上等なスーツを着て、精悍な顔つきをしている男性だ。少しだけ照れながらも、はきはきとインタビューに答える様子から、誠実そうな人柄が伺える。

「なるほど、なるほど。こちらの矢坂 新太(やさか しんた)さんは、なんとこの町の町長さんです!知人なら誰でも知ってるくらい、長年の熱烈な片思いの末、ついにご結婚されるとか。最高にステキですねえ!」

「いやあ、お恥ずかしいです……」

「どうしてここで挙式を?」

「少しでも町を盛り上げたいという思いもありますし、なにより、式に乗り気でない妻がここなら挙げてもいいと言ってくれたので」

町長の矢坂は人気者だ。

町を盛り上げたいという彼の言葉に嘘はない。祭りの準備も、一人で暮らすお年寄りの見回りも、役所の屋根の修理すらも、彼はいつも一生懸命にやっていた。

「うらやましいなぁ。あこがれちゃうなぁ。……まっ、麻布に家買ったうえ、2000万円もぶっ飛んでったから、僕はしばらく挙式できないんですけどねー、あはは」

矢坂の幸せオーラにあてられたのか、急にYAMATOが情緒不安定なことを言い出した。

葉平と後輩は顔を見合わせる。

ディレクターがカメラマンに、後ろ手のジェスチャーで「あとでカット」とこっそり伝えていた。

「まっ、僕の話はいいんです。奥さまはどうして、ここでなら式を挙げても良いと思ったんですか?」

矢坂の広い肩に半分隠れるようにしていた女性が、びくりと肩を震わせた。夫とは違い、人見知りする性格のようだ。

「あっ……えっと、その……このお庭のお花が、大好きなので」

「ダリアが決め手だったんですね!うんうん!来月から始まる僕のドラマも、ダリアがモチーフになってて、特にオープニングで庭園に寝転がるシーンの空撮ったらもう最高にキレイで」

さっきと同じことを、やたら流暢な早口でたたみかける。

「いやあ。YAMATO、元気そうでよかったですねぇ」

後輩は目を細め、満足そうにうなずく。あれが元気に見えるとしたらお前の情緒もどうかしてる、と葉平は思う。

「ふふ。そうですね、ここのダリアは本当に美しいわ」

戸惑いながら答える彼女も、ぎこちない微笑みをたたえているが、凛とした美しさと穏やかさを感じさせる。

矢坂の妻の名前は、天川 緋沙子 。

今朝見かけた女の声が、葉平の耳の奥で反響する。

(「そちらの会場で、天川 緋沙子という人が挙式すると思うんです。日にちを教えてください」)

緋沙子と女は似ていないが、どちらも美しかった。芯の強そうな人だ。それだけに、不安が残る。

矢坂は女にだらしないタイプではなさそうだし、なにより、やっとの思いで緋沙子を射止めたのだ。浮気相手をつくるとは考えにくい。

ならば、女の妄執か。

矢坂はそうとうな資産を持つ名家の子息だ。政府の委員にも選ばれ、都心にも頻繁に行き来している。それでこの人の良さだから、女につけ込まれた可能性は高い。

「挙式なんて似合わないし、恥ずかしいけど……楽しみにしています」

緋沙子がくしゃりと顔を緩めたところで、ようやくカメラは止まる。

取材陣がぞろぞろ引き上げていくなか、葉平は、窓から花園を見下ろす緋沙子に気づく。心がするりと、窓から逃げていってしまったような表情だった。

マリッジブルーだろうか。いや、それとも。

どちらにせよ、式場スタッフである葉平たちがすべき仕事は、ただひとつだ。

「一生に一度の大切な日を、あの花嫁を、なにがなんでも守るぞ」

後輩に向かって、本当は、自分に言い聞かせていた。

5. Catch and Run

矢坂新太と天川緋沙子の挙式を、一週間前に控えた日。

庭園の掃除をするため、箒を持って外に出た葉平は、ぎょっとする。庭園の端、洋館の壁で隠れるぎりぎりのあたりに、女が立っていた。

黒髪と、やたら姿勢の良い佇まいで、すぐにわかる。

駅で見た女だ。

葉平と目が合った女は、小さく悲鳴をあげ、壁の裏側へと走り出す。

「おい、待てっ」

箒を放り投げ、葉平は走り出す。小さな洋館の敷地はそれほど広くないが、すぐ裏手にある深い森に逃げ込まれたら、見失ってしまう。

よくもあんなに細いヒールで、こんなに速く走れるものだ。

驚嘆と感心と苛焦燥が一緒くたになったごちゃごちゃの心境で、葉平は追いかける。

「はあっ、はあっ……マジ、お前、ふざけんなって、革靴、だめに、なっちまったじゃ、ねえかっ」

ようやく彼女の細い腕をつかみ、引き止める。葉平はもう片方の腕を膝につき、荒ぶる呼吸を小刻みに吐いた。

ぴしりとアイロンがけされたシャツは、目も当てられないくらい汗でドロドロで。ぴかぴかの革靴なんて、泥がはねて底も剥がれかけていた。

「はっ、はなしてください」

「はなすかよ。このまま警察に突き出す」

警察という言葉に、女は息を飲む。髪より少し薄いダークグレーの眉が、わかりやすくハの字にゆがんだ。

「どうして?わたしはお庭を見ていただけで、なにも……」

「うちに何度も電話をかけてきたのはお前だろう。天川さんの挙式の日程を教えろって」

「そ、そんなことしてません」

「嘘つけ。駅でやかましく電話してるのを見たぞ」

女はごまかしきれないのかと思ったのか、葉平から逃れようとする腕の力が抜けた。

すこし隙間のある前髪が、うなだれる彼女の視線をさえぎる。一本一本が長い睫毛と、ビー玉みたいに大きな目は、隠れきっていない。

「まさか、天川さんの挙式がはじまるまで、毎日様子を見にきてたのか?」

気まずそうにそらされた目が、答えだった。

葉平はポケットから自分のスマートフォンを取り出し、画面のロックを解除する。

「なにを」

「ストーカーを警察に引き渡す」

「ま、待って!話を聞いてください」

「俺は忙しいんで、警察の方に好きなだけ聞いてもらってください」

「ストーカーじゃありません!わたしは丹波ハナといいます。東京の大学病院で看護師しててっ、これが名札です。豊島区のアパートに一人暮らしで、あっ、こっちは免許証で、今朝払った電気代の領収書もあって、ほら、危ないモノはなんにも」

あわてふためきながら、ハナは片手でバッグを引っかきまわす。ばたばたと、いろんなものが滝みたいに芝生へ落下していく。

最終的にノートやポーチも無残に放り投げ、からっぽになったカバンを見せられた。ナイフもスタンガンもガソリンもバズーカも見当たらない。

あまりの必死さで、葉平は呆気にとられる。

はあ、はあ、とハナの息づかいだけが聞こえた。

「どうして天川さんに会いたいんだ?」

葉平は、尋ねた自分に戸惑う。

顧客の式も自分のキャリアもぶち壊すリスクにまみれた相手と、会話をするつもりなんてなかったのに。

ただ。

ハナの様相は、狂気にかられたというより、純粋な切望に見えた。親鳥を探す、迷子の雛鳥みたいな。

聞かずにはいられないなにかがあった。それだけが確かだ。

ハナの視線が動く。その先をたどると、捕まえられたときにハナが手放したと思われる、花束が落ちていた。

あの朝にハナが持っていたのと同じ、ダリアだ。

庭園にはダリアがあふれているけど、ここでつんだわけではない。セロファンの包み紙には「シブヤ ノーザン・フラワーショップ」と印字されていた。

店の名前に、葉平は見覚えがある。

庭園のダリアは相当に質が良く、いくつかの花屋に販売用としておろされている。同じ名前の入った軽トラックを、裏手の駐車場で何度か見かけた。

「その花屋さんで、この洋館と彼女が映っている番組を観たんです」

ハナは諦めたように苦笑いをしながら、語りはじめた。

6. Northern lights over Flowers

看護師として夜勤を終えたあと、どれだけくたくたになったとしても、ハナは乗り換えの駅で一度改札を出る。

駅前にある「シブヤ ノーザン・フラワーショップ」に寄るためだ。

花屋なら病院の中にも、自宅の近くにもあるが、ハナはこの店を愛していた。

こんなにもビロードのように艶やかで、圧倒されるくらい大輪のダリアは、この店でしかお目にかかれない。

ダリアは、彼女が世界で一番好きな花だった。

季節になると、部屋に欠かさずダリアの花を飾っている。

「あっ、そうだ。今からね、このダリアを仕入れさせてもらってる花園がテレビに出るのよ」

ダリアの花をセロファン紙で包みながら、恰幅と気前のいい店主が言う。

「花園?こういうのって市場から仕入れるんじゃないんですか」

「普通はね。でもダリアだけは、縁があって直接買ってるのよ。時間があるなら観ていく?」

店主がリモコンのボタンを押した。

店の壁につり下げられていたモニターは「Happy Mother's Day」と描かれた一枚絵から、テレビ番組に切り替わる。

「あっ、YAMATOじゃん」

やかましいリポーターを見て、店主は声をあげる。

「知り合いの同業者がさあ、YAMATOの結婚式の装花をたのまれてたんだけど、ファンが詰めかけたせいで中止になったって嘆いてたよ。キャンセル料だけは満額きっちりもらってやる、って鼻息荒くしてたけど」

「はあ。それはまた気の毒ですね」

「そりゃそうだけど、あれはYAMATOも悪いよ。SNSでキャワイイ彼女の匂わせ投稿してんだもん。そんで恋愛禁止の事務所をゴリ推して電撃結婚でしょ。YAMATOもファンもアホアホのアホだわ。一番かわいそうなのは、悔しいけど奥さんだね」

「あの、もしかして……」

「うん。YAMATO推しだった。もう止めたけど」

ハナは居心地悪そうに苦笑いした。誰にでも地獄はある。

番組では、ダリアがいっぱいに咲いた庭園が映し出されている。小さな画面越しに眺めると、どこか現実離れしていて、花というより上等な異国の刺繍みたいだ。

ハナの口から、悩ましい溜息が漏れる。

しかし、溜息はぴたりと止まった。

町長を名乗る男性の肩に隠れるようにして、話している彼女を。10年という月日が流れていても、見間違いようがなかった。

「緋沙子さん……?」

そこからどうやって、駅に戻ったのかをあまり覚えていない。気がついたらハナは、スマートフォンを手にとって、あの洋館の電話番号を調べていた。

どうしても、彼女に会いたかった。

10年前と変わらず、ダリアが好きだと言う彼女に。

7. When You Wish

業務用の携帯電話に着信が入ったことで、長い時間が経ってしまったことに葉平は気がついた。

ずっとハナの立ち話に聞き入っていた。

偶然、この洋館が取り上げられた番組を見たこと。

そこに映りこんだ天川緋沙子を、見逃さなかったこと。

天川緋沙子を長い間、探し続けていたこと。

丹波ハナと、天川緋沙子の、本当の関係のこと。

どこにでもあるような、そしてないような話の断片が、平織りの布みたいに少しずつ組み合わさって、唯一無二の理由は形づくられていく。

黙って聞いていた葉平は困惑した。

自分の中に、納得と哀愁だけではなく、わずかな希望のようなものすら滲んでしまったからだ。

いつからか、掴んでいた彼女の手を、そっと離していた。

「いまお話した以上に、証明できることがありません。不審に思うなら、わたしの名前と事情を緋沙子さんへ話してみてください」

だけど、とハナは唇を噛む。

「緋沙子さんがわたしのことをどう思っているのか、本当のところはわかりません。事情がなんであれ、わたしが会おうとしていることを知ったら」

「挙式すら中止してしまうかもしれないと。それは困るな」

葉平の口から思わず本音が飛び出る。

「はい。でも、わたしはどうしても、緋沙子さんに会いたい。会いたいだけなんです」

それは一瞬だったかもしれないし、数秒だったかもしれない。だけど葉平には、ずいぶん長い間、彼女が頭を下げているように思えた。

芝生に向かって一直線に垂れる髪のせいか、土の色を変える涙の雫のせいか、きれいに揃えられた震える両手のせいか。

また、携帯電話が鳴る。

もうそろそろ、持ち場へ戻らなければならない。

「5月24日、日曜日の11時」

葉平が口走り、ハナが顔をあげる。

「矢坂新太さんと天川緋沙子さんの挙式だ。その時間、二人は列席者と連れ立って、記念撮影のために外へ移動する。庭園の入り口で待ってろ」

ハナの泣きぬれた表情に、さっと光が差し込む。

しかし、ほぼ同時に彼女は言い淀んだ。

「で、でも、そんなことしたらあなたは……」

「ああ。お前の言ってることが嘘なら大失態だ。だけど、泣いてすがりでもして上に話せば、クビにはならねえだろ。俺は優秀だからな」

唐突な自画自賛に、ハナはふっと吹き出してしまう。

「別の式場に飛ばされるかもしれないが、ドラマだかバラエティだかのクソみたいな撮影にもう付き合わなくて済むなら、それもそれで悪かない」

「あ、ありがとうございます!なんて言ったらいいか」

「ただし!」

雑に腕まくりをしてしまったシャツの袖を伸ばし、革靴の泥を神経質そうに落としながら、葉平はきびしく声を張り上げた。

「条件がある」

8. The eighth musical piece

張り詰めているとも、重々しいとも、異なる。

例えるならば澄んでいる。風も、光も、音も。静かになればなるほど、自分が透き通っていくような感覚に陥る。

過去への感謝と、未来への誓いを立てるとき、透明な自分にひとつずつ確かなものを積み重ねていく。そんなイメージがある。

葉平が、挙式直前の特別な空気を心から好いている理由だった。

「失礼します」

ノックをし、返事を待ってから花嫁の控室に入る。緋沙子がゆったりと振り返った。

「とてもよくお似合いです」

「ふふ、ありがとう。でも恥ずかしいわ」

「こんなにも素敵なのに?」

「もともと結婚式なんてする予定じゃなかったから。体型も髪の長さだって、人に披露できるとはとても」

うつむく緋沙子が身を包んでいるのは、すこし灰色がかったオフホワイトのウエディングドレス。胸下から切り替えがあり、シルクオーガンジーの布が裾へと直線的に広がっていく。

長袖で、肌をできるだけ出さない控えめのデザインだが、緋沙子の美しさと穏やかな人柄が際立っている。

「動線の最終確認にまいりました。新太さまには先に、お伝えしてきましたので」

「あの人、大丈夫かしら。カチンコチンだったりして」

「ええ。そのようでしたが、景気づけと言ってグラスワインを飲まれ、だいぶ気が楽になられたようで」

「まあ!」

緋沙子が長くて細い指をそろえて、口元を隠す。くすくすとふたりで笑いながら、葉平は話しだす。

聡明な緋沙子は、段取りがほとんど頭に入っているようだった。説明はあっけなく終わる。葉平は少しばかり逡巡し、意を決して口を開いた。

「挙式のあと、庭園で記念撮影があります。外への大廊下に出たら、一瞬で良いので、ダリアの花園のほうを見てください。ちょうど入り口のあたりです」

緋沙子が、きょとんとして、小さく首をかしげる。

「それがあなたの望む光景でなければ、すぐに合図を出してください。そのまま歩いて、通り過ぎていただければ、あとはわたしがなんとかします」

「ちょ、ちょっと待って。なんのことだかわからない」

緋沙子は困惑しながら、制止するように手のひらを葉平へと向ける。彼は答えなかった。

サプライズ好きな夫の演出だろうか。それとも式場の好意だろうか。いろいろな想像が緋沙子の頭を駆け巡る。

結局なにもわからないまま、迎えにやってきたスタッフに急かされて。緋沙子は後ろ髪を引かれる思いで、控室をあとにした。

葉平を振り返る。深くかぶったベールで、彼の表情は見えなかった。

招待客はごく少数であったが、温かい祝福と感謝につつまれた、いい式だった。

気の遠くなるくらい交友関係が広いはずの矢坂家が、ほとんど身内しか呼んでいない。これは意外だった。

肉親や親戚が列席せず、肩身の狭い思いをしている緋沙子にあわせようという、矢坂家の優しさであった。緋沙子は矢坂家にも歓迎されている。

葉平は気づいていた。

教会に入場してから少なくとも5回以上、彼女が夢でも見ているかのように物憂げな表情を浮かべる理由は「恥ずかしい」という感情ではなく、「申し訳ない」であることに。

「ほんとキレイですねえ、今日の新婦さん。35歳にはとても見えない」

動線にある扉を先回りして開けようとする後輩が、ぽうっとしながらつぶやいた。彼の後頭部と脇腹に、葉平は容赦なく肘鉄を炸裂させる。

「あだっ!」

「誰に聞こえてなくても、そういうことを二度と言うな。大切な節目の日に、年齢なんて関係ねえんだよ」

「うう……こないだは『なにがなんでも守るぞ』とかって、先輩、ときどきカッコいいこと言いますよねぇ」

もう一発、今度は二の腕にくらわせておいた。

恥ずかしくはなったが、その気持ちは変わらない。

一生に一度の大切な日を守るんだ。

でも、叶うことなら、そのさきも。

結婚しても人生は続く。燃えるような衝動も、我慢できないような羞恥も、心をむしばむような後悔も、いつか色褪せる。

最後に選ぶのは、新郎と新婦だ。だけど二人が取り落してきた選択肢を、今日という一日だけささやかにでも、用意できるのならば。

「それが俺の、やるべきことだ」

葉平の言葉に、響き渡る鐘の音が重なる。やがて、ピョートル・チャイコフスキーの「花のワルツ」が聴こえてきた。

庭園への移動がはじまる演出だ。

約束の時間まで、あと3分。

自分で作り込んだ式進行ながら、完璧なタイム・キープだ。葉平は得意げに笑う。

9. Hello,Hello

緋沙子はすぐに気がついた。

揺れるダリアの花園に佇んでいる、ハナの姿に。

ぱち、ぱち、と古いカメラのシャッターを切るみたいに、緋沙子のまぶたが開いて、閉じる。夢かまぼろしだと思った。

でも、ハナは消えない。

「ねえ。わたしのこと、おぼえてる?」

ハナの一言が、緋沙子を現実に引き戻す。つやつやしたコーラルピンクのリップを塗った唇が、震えながら開いていく。

「う、うそ……あなた、まさか。どうしてここが……」

緋沙子より少し前を歩いていた矢坂は、一拍遅れて状況に気がつく。とつぜん現れた、知らない女と緋沙子を、交互に見る。その表情には困惑と心配が霞む。

だけど。

緋沙子は、そばにいる葉平を見ない。

すなわち、合図をしなかった。

葉平はハナへと視線を投げ、こくりと頷く。ハナは弾かれたように、新婦へと駆け寄った。

「ああ」「えっ」「うそ」と、矢坂をはじめ、列席者がどよめくのとほぼ同時に。

エンパイアラインのドレスの裾が、風にふわりと舞った。あまりに優雅で、柔らかくて、咲き誇るダリアとの境界線を曖昧にする。

ハナが緋沙子へ、抱きついた。つつみこむように。

緋沙子の手が、呼応するようにハナの背中へ回ったのを見て、葉平は深く息を吐いた。

いざとなったら飛び込むつもりで張り詰めていた足から、ふっと力を抜く。額の汗がぽたりと、地面に落ちる。

「緋沙子さん、緋沙子さん。とってもきれい。本当に、よかった、おめでとう」

「ハナちゃん。わたし、あなたに今までひどいことを」

「ううん。ちがう。全部わかってる。いいの、緋沙子さんはなんにも悪くない。恨んでなんかない。もう、わたしのことで後悔しないで。幸せになって」

せき止めていたなにかが決壊したように、緋沙子が泣き出した。光に透き通ったベールが濡れないよう、あわてて矢坂が布の裾に手をかける。

「きみはいったい……?」

置いていきぼりになった矢坂が、ハナに尋ねる。

緋沙子に頭を優しく撫でられたせいで、彼女より数倍子どもっぽく泣いてしまったハナは、すぐに答えられない。

代わりに、葉平が紹介した。

披露宴で、大切な家族の名前を、司会者が読み上げるように。できるだけ特別な声で。

「丹波ハナさん。5歳から10歳になるまで、緋沙子さんが親代わりとなって、一緒に暮らしていた方です」

ハナがずびびと鼻水を鳴らしたあと、持っていたダリアの花束を、緋沙子に手向けた。

「わたしたちの悲しい記憶を、上書きしにやってきました。どうかみなさんと一緒に、緋沙子さんを祝福させてください」

気が遠くなるくらい長く続いたすれ違いは、突然に終わり、そしてまた、突然に新しい日々がはじまる。

そして心からの、祝福を。

10. Dahlia,coralette

わたしには、幼いころの記憶がほとんどないんです。

子どもって、まだやわらかい心を本能的に守ろうとするんでしょうか。つらい記憶を脳がクリーニングみたいに、漂白してくれるんです。

5歳のとき、母が亡くなりました。

父は暴力と浪費癖がとにかく激しくて。母は天涯孤独の身、父の親戚は愛想を尽かして離れていったので、わたしはいつも孤独で怯えていました。

でも、衰弱していくわたしを見かねて、母に代わり面倒を見てくれた女性がいました。

父の妹である、天川緋沙子さんです。

彼女との日々は断片的にしか思い出せませんが、優しくて、暖かくて、とても心地よかった気がします。

これはものすごく鮮烈な記憶なんですけど、いつも緋沙子さんが家で飾ってくれた花があって。

ダリアです。

あんなにお金がなかった家に、どうして花があったのかはわからないんですが。

「ダリアって漢字でこう書くの。わたしの字と、ハナちゃんの字が入ってるね。天竺……遠い海を渡ってきた牡丹は、強くて美しい花になるのよ」

緋沙子さんが紙に書いてくれた「天竺牡丹」って文字は、ちっとも読み方がわからなかった。

ただ、天川緋沙子の天と、丹波ハナの丹が入っていること、気高く美しい花であることだけは、すごくすごく嬉しかったから、覚えてるんです。

わたしが10歳になったとき。緋沙子さんと手をつないで、電車に乗って出かけました。

「遠くに旅行へ行くから、着替えや大切なものをカバンに入れてね」

緋沙子さんから言われて、ものすごくワクワクして荷づくりしました。

でも、たどりついた先は児童養護施設でした。その場所の意味はよくわからなったけど、緋沙子さんともう会えなくなることだけはわかりました。

出ていこうとする緋沙子さんを、泣きじゃくって追いかけて止めました。でも、だめで。わたしは職員さんに取り押さえられて。

一度だけ緋沙子さんが振り向いてくれたような気がするんですが、記憶はぼやけています。

施設にあまり馴染めなかったこともあって、やっぱり、悲しくてつらかったんでしょうね。わたしは緋沙子さんのことを、ほとんど思い出せなくなっていました。

思い出さないことで、緋沙子さんに「置いていかれた」って記憶を閉じ込めていたのかもしれないです。

16歳になったとき、一度だけ施設に緋沙子さんから電話がかかってきたと聞きました。わたしにかわる前に、電話は切れてしまったそうです。

その二年後、わたしは施設を出ました。

大人になるにつれ、いろんな人と会って、いろんな経験をして。つらいことよりも嬉しいことの方が、少しずつ少しずつ大きくなっていって。

そうすると、少しずつ、幼いころのことを思い出せるようになってきました。不思議ですよね。「もう思い出しても、心は大丈夫だ」ってことになるのかな……。

記憶が鮮明になっていってようやく、子どものわたしが見逃していたことに気がつきはじめました。

緋沙子さんの頬や首に、いつも痣があったこと。父は働かず散財してばっかりだったのに、私がご飯を食べたり文房具を買ったりできていたこと。朝起こしてくれる緋沙子さんの目元には、いつもクマがあったこと。

緋沙子さんはきっとわたしの幸せを思って、二人で暮らすことよりも、施設を選んでくれたんですね。

つらい記憶にも自分なりに折り合いをつけていった先に湧き上がったのは「緋沙子さんに、お礼を伝えたい」でした。

悲しい決断と過去の意味を、ふたりで上書きしたかった。

残念だけど、施設に連絡をしても「緋沙子さんの希望で、連絡先は教えられない」の一点張りでした。

緋沙子さんはわたしのことなんて忘れたいのかもしれない。

そう思い、一度は諦めました。

緋沙子さんとの思い出を大切にしたい一心で、ダリアの花だけは部屋に飾り続けていました。

考えが変わったのは、テレビ番組を観たときです。記憶にうっすらかかった霞がパアッと晴れたみたいに、一瞬で彼女だとわかりました。

緋沙子さんは、ダリアが美しかったから式をすると決めたって言いました。どうしても、偶然だとは思えなかった。

緋沙子さんの記憶の片隅にも、まだわたしがいる。そう思ったら、もう、じっとしてはいられなかったのです。

11. Dahlia,peony

丹波ハナちゃんと出会ったのは、20歳のときでした。

当時わたしは、看護学校に通う学生で。

両親は父の暴力が原因で離婚しており、わたしには別々に育った兄がいます。ほとんど会うことがなかったのですが、兄の奥さんが亡くなったと聞き、ひさしぶりに兄と話しました。

ショックで、声を失いました。

兄は父そっくりのどうしようもない人間になり果て、まだほんの5歳だったハナちゃんは衰弱しかけていました。

兄は親戚から絶縁されていたから、とっさに「この子はわたしが守らなければ死んでしまう」と思いました。

大変な目に遭っておきながら、運命も親も恨まず、わたしに笑いかけてくれる彼女をどうしても放っておけなかった。

それからわたしは、兄とハナちゃんとともに暮らし、彼女の親代わりになりました。

だけどそれも、5年しかもたなかった。

兄の気性と暴力は想像以上で、わたしは事あるごとに殴られていました。せめて、ハナちゃんが見ていないところで暴力を受け止めるようにしていたのですが、やがて兄の激しい浪費もはじまりました。

ハナちゃんとの生活費とわたしの学費を稼ぐため、仕方なく深夜にホステスのアルバイトをしました。

よかったことと言えば、お店のお花をいつもわけてもらえたことでしょうか。

特にダリアを持って帰った時は、ハナちゃんがすごく喜んでくれて、嬉しかったな。

とてつもない体力と時間を切り売りするようになり、苦労して入ったはずの学校も留年してしまったんです。

身体も心も、疲れ切っていきました。

兄の暴力がエスカレートして、あばら骨を折られたとき、もうここにはいられないと思いました。ハナちゃんを守る前に、自分が死んでしまう。

二人で逃げたとしても、学校すら卒業できていないわたしには、金銭的にも精神的にも、ハナちゃんに不自由ない暮らしをさせてあげる自信がありませんでした

ハナちゃんを施設に預けたのは、苦渋の決断です。

「置いていかないで」「たすけて」と泣き叫ぶハナちゃんの声は、いまでも夢に見ます。

施設を出るとき、一度だけ振り向いて、ハナちゃんに言いました。

「ごめんなさい。きっと迎えに来るから」と。

涙と鼻水で、彼女には聞こえていなかったのかもしれません。

しばらくしてわたしは仕事に就き、決して余裕があるわけではないですが、ハナちゃんと二人なら暮らせるお金も得られるようになりました。

施設に電話をするかどうか、すごく迷いました。だまし討ちのように置いていった私を、ハナちゃんが恨んでいるのは当然です。

それでも、選ぶのはハナちゃんです。せめてあの日の償いを、わたしはするべきだと思いました。

電話に出た施設の人の話は、こうでした。

「申し上げづらいのですが、今のハナさんはあなたのことを覚えていないみたいで。つらい思いをしてここに預けられた子たちが、一時的に記憶を失うのはたまにあることなんですが」

とんでもないことをしてしまった、と思いました。

まだ幼く、わたしを慕ってくれていたハナちゃんの心に「忘れてしまった方が良い記憶と傷」を植えつけてしまったのはわたしです。

わたしが中途半端に関わってしまったばかりに。ハナちゃんを安心させてあげられるような、大人としての立ち回りができなかったばかりに。

「ハナちゃんにかわりますね。お話されたら、思い出すかも」

施設の人に言われ、わたしは慌てて断りました。彼女の心がそうさせたのであればもう、忘れたままの方が幸せだと思ったからです。

わたしは彼女の人生において、いない方が良い存在だった。

だから、これから先も、わたしを思い出すことのないように生きてほしい。

今までハナちゃんと会おうとしなかった、唯一の理由です。

こんなわたしが、幸せになる資格はありません。ましてや子どもを持つことなんて。

小さな町の病院で、自分ひとりが質素に暮らせるほどの仕事をして、誰とも結婚せず、ひっそり生きていくつもりでした。

町長である矢坂新太さんと出会って、ほんの少しだけ、考えが変わりました。

変わったというより、変えてもらった、が正しいかもしれません。

わたしは矢坂さんに、兄やハナちゃんとの過去を話したことはありません。「一緒になったとしても、あなたもわたしも幸せになれない」と何年も断り続けてきたのですが、矢坂さんは辛抱強く待ってくれました。

彼は本当に真面目で、おかしな人です。

「きみの過去にどんなことがあったのかも聞かない。子どもがいなくてもかまわない。きみがいるだけで僕は幸せだけど、きみを必ず幸せにできるとも言わない。ただ、きみが一人で抱え込んでいる悲しみを、わけてもらえる存在になりたい。それができないなら、ぼくもずっと一人でいたい」

迷って、迷って、何度もハナちゃんの顔を思い浮かべましたが、わたしはついに彼の手を取りました。彼まで一人ぼっちにするわけにはいかないと思ったんです。

もうこの年齢ですし、結婚式は挙げないつもりでした。だけど、たくさんの町民からものすごく好かれ、応援され、結婚を待ち望まれていた彼にとって、そういった儀式がとても重要であるともわかっていました。

せめて見学だけでもと思って訪れた洋館の窓から。視界を覆い尽くすようなダリアの花が咲いているのが見えて。

どうしようもなく愛しくて、切なくて、この景色をせめてこれから先ずっと覚えていたくて。そんな気持ちになったんです。

花園に、ダリアのようにしゃんと背筋が伸び、美しくなったハナちゃんを見つけたとき。

忘れないでいてよかった。忘れられないでいてよかった。ただ、ただ、それだけを思いました。

招かれざる客のワルツ Fin.

Illustration by 惑丸徳俊(Twitter)